Leistungsmessung im Facility Management

Facility Management: Controlling » Grundlagen

EIN ÜBERSICHTLICHES DASHBOARD, DAS ALLE RELEVANTEN FACILITY MANAGEMENT-KENNZAHLEN AUF EINEN BLICK ZEIGT, ERMÖGLICHT ES UNTERNEHMEN, SCHNELL AUF VERÄNDERUNGEN ZU REAGIEREN UND MASSNAHMEN ZUR VERBESSERUNG ZU ERGREIFEN

Durch die Implementierung eines maßgeschneiderten Leistungsmessungssystems, das den spezifischen Anforderungen eines Unternehmens entspricht, können Prozesse noch effizienter gestaltet werden. Die Integration von Facility Management-Daten in die Geschäftsplanung ist ein wichtiger Schritt zur Steigerung der Gesamtleistung und zur Kostensenkung durch die Identifizierung und gezielte Beseitigung von Engpässen.

Implementierung eines effektiven Leistungsmessungssystems im Facility Management

- Leistungssteuerung

- Betriebsführung

- Controlling

- Firmenstrategie und KPI

- Kundenerwartung

- Service Level Agreement (SLA)

- Beispiel: User Help Desk (auch Servicedesk)

- Was sind KPI?

- Identifizierung der (jeweils richtigen) Indikatore

- Woher bekommt man Key Performance Indicators?

- KPI-Beispiel in Bezug auf einen Produktionsprozess

- Einige typische Key Performance Indicators

Überwachung, Messung und Optimierung der Leistung von Dienstleistungen und Prozessen

Leistungssteuerung im Facility Management bezieht sich auf die Überwachung, Messung und Optimierung der Leistung von Facility Management (FM)-Dienstleistungen und -Prozessen. Das Ziel besteht darin, sicherzustellen, dass die FM-Dienstleistungen effektiv und effizient erbracht werden und den Anforderungen von Nutzern und Kunden gerecht werden.

Die Leistungssteuerung im Facility Management kann verschiedene Aspekte umfassen:

Leistungsindikatoren (KPIs): Die Festlegung von KPIs ist entscheidend, um die Leistung von FM-Dienstleistungen zu messen und zu bewerten. KPIs können sich auf Aspekte wie die Verfügbarkeit von Anlagen, die Reaktionszeit auf Anfragen, die Kosten pro Serviceeinheit, die Zufriedenheit der Kunden und Mitarbeiter usw. beziehen.

Leistungsüberwachung: Die Überwachung von Leistungsindikatoren ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die FM-Dienstleistungen den Erwartungen entsprechen. Die Überwachung kann manuell oder automatisiert erfolgen und sollte regelmäßig durchgeführt werden, um Trends und Probleme frühzeitig zu erkennen.

Leistungsverbesserung: Wenn Schwächen in der Leistung identifiziert werden, sollten Maßnahmen ergriffen werden, um Verbesserungen zu erzielen. Verbesserungsmaßnahmen können sich auf Prozessoptimierung, Schulung von Mitarbeitern, Erneuerung von Ausrüstung oder Veränderungen in der Organisation oder Strategie des Facility Managements beziehen.

Leistungsmanagement: Das Management der FM-Leistung umfasst die Koordination und Überwachung der verschiedenen Dienstleistungen und Prozesse. Das Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Aktivitäten koordiniert und effektiv durchgeführt werden, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Leistung optimieren und den Wert für Kunden und Nutzer maximieren

Insgesamt ist die Kontrolle der Leistung im Facility Management ein wichtiger Aspekt, um sicherzustellen, dass FM-Dienstleistungen den Standards entsprechen und kontinuierlich verbessert werden. Durch die Implementierung von Leistungskennzahlen (KPIs), Überwachung, Verbesserungen und Management können FM-Teams ihre Leistung optimieren und den Wert für Kunden und Nutzer maximieren.

Betriebsführung / Facility Management

Strategische Unternehmensführung

Experten diskutieren über kritische Unternehmensdaten und Trends.

Operatives Management und Facility Management sind eng miteinander verbundene Begriffe, die sich auf die Verwaltung und den Betrieb von Gebäuden und Einrichtungen beziehen. Facility Management umfasst die Organisation und Koordination aller Aspekte des Gebäudemanagements, einschließlich Instandhaltung, Reinigung, Sicherheit, Energieeffizienz und Umweltmanagement.

Operatives Management bezieht sich speziell auf die Leitung und Steuerung von betrieblichen Abläufen und Verfahren innerhalb eines Gebäudes oder einer Einrichtung. Dies umfasst die Planung und Überwachung technischer Systeme, die Koordination von Wartungsarbeiten und Reparaturen sowie die Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz.

In der Praxis gehen operatives Management und Facility Management oft Hand in Hand. Gut organisiertes Facility Management bildet die Grundlage für effektives operatives Management, während reibungsloses operatives Management wiederum zu einer effizienten Gebnutzung und -verwaltung beiträgt. Gemeinsam unterstützen sie die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit von Gebäuden und Systemen.

Betriebsführung

Zur Definition des verbreiteten Begriffes Betriebsführung können unterschiedliche Grundlagen herangezogen werden, wie z. B.:

GEFMA 100-2

CAFM-System

verschiedene DIN- Normen, wie z. B. DIN 32541 in Verbindung mit DIN 31051

die bisherige FM- Struktur des Unternehmensdie

Anlagenstruktur (etwa nach VDMA gegliedert),

Während der Anfangsphase von Projekt- oder Service-Startveranstaltungen sollten die Verantwortlichen für Teilprojekte damit beauftragt werden, die Inhalte abzustimmen. Ziel ist es, ein gemeinsames Verständnis des Themas zwischen dem Unternehmen, den Dienstleister(n) und gegebenenfalls den Beratern zu fördern, um dieses Verständnis effektiv in die tägliche Projektarbeit einzubringen.

Controlling im Facility Management

Controlling im Facility Management erfolgt am sinnvollsten mit Hilfe von KPI und SLA.

Wir behandeln hierunter folgende Begriffe:

SLA

Messgrößen

KPI

Beispiele

Entwicklung von KPI

Domänen und Kategorien von KPI.

Laut ISO ist ein Erfordernis oder eine Erwartung angegeben, üblicherweise vorausgesetzt oder vorgeschrieben.

Normalerweise vorausgesetzte Erwartungen

Balanced Scorecard Übersicht

Beispiel Firmenstrategie

"Normalerweise angenommene Erwartungen" existieren beispielsweise, wenn eine Person (egal ob Mitarbeiter oder Besucher) ein Gebäude betritt und erwartet, dass hier alle strukturellen oder behördlichen Anforderungen an Stabilität und Brandschutz erfüllt sind, alle vorgeschriebenen Tests (z. B. der Aufzüge) durchgeführt wurden, d. h. Schutz vor Verkehrsgefahren besteht (Verkehrssicherungspflicht), ein Mindestmaß an Sauberkeit vorhanden ist usw.

Im Bereich des Facility Managements muss klargestellt werden, dass nicht jeder Wunsch eines einzelnen (indirekten) Kunden automatisch eine Kundenanforderung darstellt.

Eine solche Forderung ist erst dann gegeben, wenn der Wunsch autorisiert ist,

wenn sie durch eine Vereinbarung (einen Vertrag) zwischen (direktem) Kunden und Dienstleister abgedeckt ist und

wenn sie nicht im Widerspruch zu geltenden Gesetzen, Bestimmungen oder unternehmensinternen Regelungen steht.

Die vom Kunden geforderten Leistungen lassen sich in

obligatorische (gesetzlich geforderte) und

wahlfreie Leistungen unterscheiden, entsprechend der betrieblichen Anforderungen.

Da sich Kundenanforderungen während der Vertragslaufzeit ändern können, macht es Sinn, einen Servicekatalog auszuhandeln. In diesem Katalog können Kunden je nach Bedarf Dienstleistungen auswählen und mit dem Dienstleister vereinbaren.

Die Idee, Dienstleistungen aus einem Katalog auszuwählen, klingt anfangs plausibel und praktikabel und passt gut zu Verkaufsteams. Allerdings berücksichtigt ein reiner Auswahlkatalog nicht den Umstand, dass Facility Services mit zunehmender Anzahl aufgrund wachsender Integrationsmöglichkeiten und damit verbundener Synergien wirtschaftlicher werden. Das Konzept von "Billiger im Dutzend!" steht im Widerspruch zur Katalogauswahl. Vor diesem Hintergrund sollten bei der Auswahl von Dienstleistungen aus einem Katalog Fragen aufkommen.

Services mit Messgrößen beschreiben

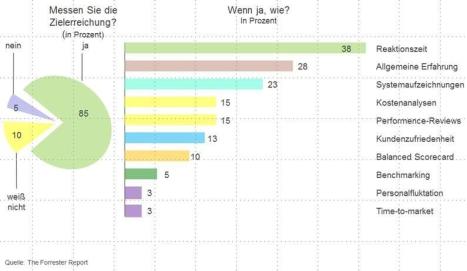

Zielerreichungsmessung und Methoden

Messung von Zielen (Kundenmeinungen)

Um den jeweiligen Kundenanforderungen gerecht zu werden, strukturieren und optimieren Unternehmen ihre Kundenprozesse. Sie definieren Facility Services und verknüpfen sie mit geeigneten Messparametern (KPIs).

Die Beobachtung dieser Messgrößen dient zur Kontrolle der Servicequalität und kann

einerseits intern zur Optimierung der vom Kunden bezogenen Services genutzt, oder

andererseits auch direkt in der Kommunikation mit dem Kunden verwendet werden, damit sich die Erwartungshaltung des Kunden mit der realen und zugesagten Leistungserbringung sichtbar deckt.

Ziele von SLA sind:

Abteilungen als "Dienstleister" in der eigenen Firma

Bedarfsgerechter Service

Eindeutige gegenseitige Erwartungshaltung zwischen Servicegeber und Kunden

Steigerung der Kundenzufriedenheit.

Service Level Agreement (SLA)

Analyse von Marktrends

Detaillierte Datenanalyse zur Marktbeobachtung und Strategieentwicklung.

Der Begriff "Service Level Agreement" (SLA) wird nicht in DIN EN ISO 9000:2015 verwendet. Die GEFMA-Richtlinie 700 definiert es als verbindliche Vereinbarung zwischen Lieferanten (Dienstleistungsanbietern) und direkten Kunden (Dienstleistungsempfängern) hinsichtlich des qualitativen Niveaus und/oder des quantitativen Umfangs einer geplanten Dienstleistung. Die Festlegung eines Qualitätsniveaus sollte auch Qualitätskennzahlen umfassen, um dem Dienstleister zu ermöglichen, die Kennzahlen zu verstehen, gegen die die Bewertung des Kunden erfolgt.

Gemäß DIN EN ISO 9000:2015 kommt der Begriff "Bedarfsklasse" einem SLA am nächsten.

Ein SLA ist eine Vereinbarung zwischen den Nutzern von Dienstleistungen (Kunden) und einem Dienstleister (Auftragnehmer). Es verpflichtet den Dienstleister, die Dienstleistung (auf einem bestimmten Serviceniveau) in einem bestimmten Umfang und in einer bestimmten Qualität zu erbringen. Gleichzeitig erfordert es, dass der Nutzer innerhalb festgelegter Grenzen kooperiert.

Beispiel: User Help Desk (auch Servicedesk)

Unter Help Desk soll verstanden werden "The 1st-point-of-contact für alle Kunden bzw. Nutzer"

Seine Dienstleistungen sind

Annahme von Störungen und Aufträgen per Telefon, Fax, Email

Dokumentation von Störungen und Aufträgen

Bearbeitung von Störungen

Weiterleitung und Verfolgung von Aufträgen ("Tracking").

Die Servicelevels sind z.B.

Erreichbarkeit des User Help Desk Montag bis Freitag 07.00 h - 18.00 h

Bearbeitung von Meldungen innerhalb von 30 Minuten in 90 % der Meldefälle

Störungen, die keine Projekte werden und deshalb im User Help Desk gelöst werden können, innerhalb von 4 Stunden in 70% der Fälle.

Als Kundennutzen im Bereich des FM können beispielsweise gelten:

Gesundheit und Wohlbefinden von Mitarbeitern und Gästen

wirksame Unterstützung der Kerngeschäfte oder

positive Imagewirkung des Gebäudes.

Der Kunde akzeptiert den Vorteil, wenn Erwartungen und Realität übereinstimmen. Bei einigen Facility-Management (FM)-Dienstleistungen können die Erfüllung der Anforderungen objektiv messbaren Größen zugeordnet werden, wie z. B. der Verfügbarkeit von technischen Systemen oder Kosteneinsparungen. Subjektive Bewertungen ergeben sich aus Dienstleistungen wie beispielsweise dem Catering.

Man kann zwei Arten von Key Performance Indicators unterscheiden:

Historische

Beschreiben, wie die Organisation in der Firmenhistorie gearbeitet hat:

- Einnahmen,

- Kosten,

- Bestand, usw.Künftige

Beschreiben, wie die Organisation jetzt arbeitet, um wahrscheinliche zukünftige Ergebnisse im Voraus anzugeben, wie z.B.:

- Umsatzerwartung

- rechtzeitige Übergabe,

- Marktanteil usw.

Dienstleister versäumen eine wichtige Möglichkeit zur Leistungsverbesserung, wenn sie auf die Arbeit mit KPI verzichten.

Man kann auch sagen, KPI sind finanz- und nichtfinanzrelevant, indem sie

Ziele messen,

Leistung widerspiegeln,

Gegenwärtigen Zustand des Geschäfts bewerten,

Kurs der Handlung vorschreiben.

Sie werden schritthaltend kontrolliert, z.B. wenn das Geschäftsvolumen bekannt ist; (Business Activity Monitoring).

KPI werden auch verwendet, um komplizierte Sachverhalte "einzuschätzen", wie beispielsweise:

Vorteile einer Führungskräfteentwicklung,

Kundenzufriedenheitsmessungen.

KPI sollten nicht mit einem kritischen Erfolgsfaktor (Critical Success Factor) verwoben sein. KPI definieren eine Reihe von Werten, die als Messwerte dienen.

Grundsätzlich gibt es folgende mögliche KPI- Kategorien:

Quantitative KPI: können als eine Zahl präsentiert werden.

Praktische KPI: sind mit vorhandenen Firmenprozessen verbunden.

Richtungs- KPI: geben an, ob/wie sich eine Organisation entwickelt oder nicht.

Veränderungs- KPI: werden entwickelt, um wichtige/existentielle Änderungen zu bewirken.

Fallbeispiele:

Controlling im Facility Management – Steuerung, Transparenz und Optimierung

Das Controlling im Facility Management ist ein strategisches und operatives Instrument, um die Effizienz, Transparenz und Wirtschaftlichkeit aller FM-Prozesse zu sichern. Es umfasst die Analyse, Planung, Steuerung, Überwachung und Optimierung der Kosten und Leistungen sowie die Förderung nachhaltiger Praktiken. FM-Connect.com bietet ein umfassendes Leistungsspektrum, um Ihre Controlling-Systeme zu entwickeln, Prozesse zu optimieren und strategische Entscheidungen auf einer belastbaren Datenbasis zu treffen.

Produkte unterschiedlicher Unternehmen variieren je nach ihren Geschäftszielen und -motivationen.

Beispiele:

Eine Schule könnte die Abschlussrate ihrer Schüler als KPI sehen, um ihre Position im Bildungsbereich zu bewerten. Im Gegensatz dazu könnte ein Unternehmen den Umsatz von Stammkunden als wichtigen KPI betrachten.

"eigenen" KPI zu identifizieren

Für eine Organisation ist es wichtig und notwendig, ihre "eigenen" KPI zu identifizieren. Dabei sind die Hauptbedingungen für die richtige Identifizierung von KPI:

Eine Langzeit- Strategie zu besitzen (und zu erreichen).

Klare Voraussetzungen der Absichten/Leistung für das Geschäft zu haben.

Vorherbestimmte Geschäftsprozesse zu besitzen.

Ein quantitatives/qualitatives Maß der Ergebnisse zu haben.

Das Forschen nach Abweichungen und "zwickenden" Prozessen,

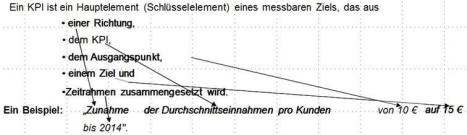

KPI’s als messbare Ziele

Beispiel KPI-Bildung

KPIs werden üblicherweise über spezifische Methoden, wie Berichtsbögen, einschließlich der Balanced Scorecard, mit einer Organisationsstrategie verknüpft. Die KPIs variieren je nach Struktur und Strategie der Organisation. Sie helfen Organisationen dabei, den Fortschritt ihrer strategischen Ziele zu bewerten, insbesondere in Bereichen wie wissensbasierten Aktivitäten, die schwer zu quantifizieren sind.

Woher bekommt man Key Performance Indicator

Teamarbeit und Datenvisualisierung

Zusammenarbeit bei der Bewertung von Unternehmensdaten.

Leistungsindikatoren gibt es oft in vorgefertigten Sets oder Empfehlungslisten. Dennoch ist es selten, dass sie perfekt zu den spezifischen Bedürfnissen eines Benutzers passen.

Um Klarheit zu gewinnen, ist es ratsam, verschiedene Vorschläge zu prüfen, bevor man individuelle KPIs für das eigene Unternehmen erstellt. Diese Indikatoren sollten für die Organisation entscheidend sein, was bedeutet, dass sie intern entwickelt werden müssen.

Viele Metriken können gemessen werden, aber das garantiert nicht ihre Bedeutung für den Erfolg einer Organisation. Das wahre Können liegt in der Auswahl der wenigen wichtigen KPIs, die mit den Zielen der Organisation übereinstimmen und wirklich unerlässlich sind.

Es ist wichtig, die Anzahl der Leistungsindikatoren zu begrenzen, um den Fokus zu behalten. Das bedeutet nicht, dass ein Unternehmen nur eine Handvoll KPIs haben sollte. Das Mutterunternehmen könnte drei oder vier Haupt-KPIs haben, während seine Unterbereiche zwischen drei und zehn KPIs haben könnten, alle zugeschnitten, um die übergeordnete Unternehmensstrategie zu unterstützen. Diese Indikatoren sollten quantifizierbar sein.

Fallbeispiele:1

"Erhöhe die Kundenzahl" ist nicht effektiv als KPI, da es nicht zwischen neuen und wiederkehrenden Kunden unterscheidet.

"Das beliebteste Unternehmen sein" ist nicht als KPI geeignet, da es keine klare Methode gibt, um die Beliebtheit des Unternehmens zu bewerten.

Da unsere Methode für Nutzer im Immobilienbereich und in Facility-Prozessen konzipiert ist, ist es entscheidend, eine gewisse "Beliebtheit" oder Klarheit des KPI sicherzustellen, was bedeutet, dass er selbsterklärend sein sollte. Es ist auch wichtig, die Leistungsindikatoren von Jahr zu Jahr mit derselben Definition zu beschreiben.

Fallbeispiele:2

"Steigerung der Verkäufe" ist nur dann sinnvoll, wenn klar definiert ist, welche Einheiten verkauft wurden oder verkauft werden sollen (z.B. Stückzahl, Preis, Preis pro Stück).

Zur Klarstellung: KPIs und Benchmarks ähneln sich, wenn es um klare Beschreibungen geht. Key Performance Indicators repräsentieren die Ziele einer Organisation. Ein Unternehmen, das das Ziel verfolgt, das "profitabelste Unternehmen im Industriesektor" zu sein, setzt ein eindeutiges Hauptziel. Es geht darum, Gewinn und damit verbundene finanzielle Kennzahlen zu erfassen. "Gewinn vor Steuern" und "Eigenkapital der Aktionäre" könnten dazu beitragen.

Fallbeispiele:3

Das Beispiel mit dem Aschenbecher hat sich als effektiv erwiesen, um jemandem zu erklären, was ein KPI ist. Da in den Fabriken heute nicht mehr geraucht wird, müssen wir die Erklärung in die Vergangenheit verschieben, als es noch Aschenbecher gab. Damals konnte ein einfacher "KPI" die Frage sein: "Ist der Aschenbecher morgens immer leer?" Eine Antwort 'JA' deutet darauf hin, dass die Reinigungskraft wahrscheinlich ihre Arbeit gemacht hat. Ein 'NEIN' deutet darauf hin, dass sie vielleicht in dieser Nacht gefehlt haben. Durch dieses einfache Beispiel wird das Konzept eines KPI greifbar: eine präzise, prägnante Methode, die klärt, was sonst eine ausführlichere Überprüfung erfordern würde.

KPI-Beispiel

Effektive Teammeetings

Gemeinsames Erörtern von Daten und Trends zur Leistungssteigerung.

Wir möchten die Produktion eines wichtigen Produkts überwachen. Die maximale Produktionskapazität beträgt 1250 Produkte pro Stunde. Die Maschine sollte jedoch nicht mit maximaler Leistung betrieben werden. Eine übliche Produktionsrate liegt bei 1000 Stücken pro Stunde. Die Produktion wird stündlich als KPI überwacht.

Fallbeispiel

Fallbeispiel:

In dem vorgestellten Szenario wurde eine Warnleuchte aktiviert, als die Produktion unter 980 Einheiten pro Stunde fiel. Daraufhin wurde ein Servicetechniker gerufen, um das Problem zu beheben. Interessant ist, dass der KPI bei 950 festgelegt wurde. Diese Schwelle wird als "Abzugslevel" bezeichnet. Der Abzugslevel stellt eine sichere Grenze dar, bei der die Verantwortlichen noch nicht in Panik geraten. Eine Erholung ist in dieser Phase mit Engagement möglich.

Techniker und Teamleiter

Sowohl Ingenieure als auch Teamleiter sollten sich direkt an der Festlegung von KPI-Zielen beteiligen, da sie in der Regel die am besten geeigneten Ziele verstehen. Die Geschichte zeigt, dass von der Geschäftsleitung allein getriebene Richtlinien oft nicht langfristig erfolgreich sind.

Überstunden abbauen

Termineinhaltung

Reaktionszeiten einhalten

Budgetdisziplin

Ausfallstunden senken

Kritische Ausrüstungsverfügbarkeit

Reduzierung reaktiver Instandhaltung

Erhöhung der Produktionsleistung

Verbesserung von Qualitätsparametern

MTBF (Mean time between failure).

Einige Beispiele, die Führungsspitzen interessieren, sind z.B. Kundenzahlen, wie:

Neukunden

Status der Bestandskunden

Verlust von Kunden

Umsatz, bezogen auf Kundensegmente

Die besten Kundensegmente (z.B. bezüglich der Zahlungsmoral)

Risiken innerhalb der Kundenbeziehungen

Demographische Analyse von potenziellen Kunden

Segmentierung von Kunden nach Rentabilitätskriterien.